AEHRR “クチュール継承の造形技法” / On the Inherited Couture Techniques of Form

2025.5.1

AEHRRが目指すもの。

これまでも過去の記事で記載をしてきましたが、現代の女性を支えられるような洋服をつくりたい。という気持ちで、コレクションをつくっているAEHRR。

ブランドで開発をしている素材も、着用する人の忙しい日々に寄り添えるものでありたいと願い、つくられているオリジナル素材です。

これまではAEHRRの2025年春夏コレクションの素材について少しご紹介してきましたが、今日は、デザイナー杉原氏が持つ最大のテクニックである、

「ドレーピングによる洋服の構造とそのフォルム」について、ブランドコレクションの”Draping Yoke Raglan Sleeve Shirt”をピックアップして、お話をさせて頂ければと思います。

まず、大前提として、AEHRRの洋服は、杉原氏自身が洋服の全てのパターン設計を行ないます。

女性の身体、上半身と下半身のどちらもの骨格や凹凸、丸みを事細かく再現したマネキンボディを用いて、

“一枚の薄い布 (シーチング)”

“針”

“ハサミ”

を使い、ボディにシーチング布を当て、針で刺し、人体の丸みに合わせてカットする。

そしてまた、針で繋ぎ合わせ、少しずつ洋服の原型をつくっていくというもの。

これが”ドレーピング”という造形技法です。

その際、杉原氏は、身体の曲線に合わせて立体的に仕上げるだけではありません。

意図的に、身体から離れたところに布を配置することで、”衣服内に空気の層をつくり”、単に立体的なだけではなく、女性の身体がより美しく見える、造形的なフォルムをつくりあげることに注力します。

このような”ドレーピング技法”で、自分自身の目で確かめ、考えながら、造形的な原型をつくることに向き合い続けるデザイナー。

僕自身は、その工程を初めて目にした時に、洋服ではなく、まるで立体のオブジェ作品が出来上がっていくかのように思えたことを記憶しています。

それは、明らかに”普通の服”とは違う、”造形美”に感じました。

その工程は、デザイナー、パタンナー(モデリスト)であれば、誰もが容易にできることではなく、杉原さんが10年以上の歳月をかけて体得したもの。

僕が知る限りでも、パタンナー(モデリスト)さんで、ドレーピングを推奨されている方は日本国内で、何人の方かいるように思います。

そして、そのような方は、現役でも活躍をされていますが、もはや通常のパターン仕事だけではなく、日本の洋服業界で、パタンナーを育成するための教育、指導も同時に行われている印象です。

それくらい難しく、現代では”特殊”とされるような製作工程であるのかもしれません。

また、杉原氏は、単純にドレーピングを行なうだけではなく、先述のように”衣服内に空気の層をつくり”、女性の身体がより美しく見える、造形的なフォルムを構築することを目指して、常にドレーピングと向き合い、教科書通りではない、応用と発展を繰り返し続けています。

そのため、現代の他のブランドでは見られない程の洋服造形であることや、それを構築するために、新たな縫製仕様なども生み出しています。

デザイナー自身は、自らを”造形師”でありたいと言い、またそれと同時に、目指していることがあります。

そのきっかけの一つとなっているのが、「クチュール界の建築家」と評される”クリストバル・バレンシアガ”の生前のものづくりだそうです。

記録によると、一人で服づくりの全ての工程をできる人物であったそうで、現在でも、シャネルは”彼こそが本物のクチュリエ”と言っていたという記録や、ジバンシィがバレンシアガを師匠としていたという記録が残っています。

ここで簡単にクリストバル・バレンシアガの経歴を記載しますので、ご覧ください。

______

・1895年にスペインで生まれる。

・1917年にスペインでオートクチュールのメゾンをオープンさせる。

・1936年に勃発したスペイン内戦の影響で、スペインのお店を閉じ、翌年の1937年に新天地として、パリのオートクチュールメゾンをオープンさせる。

・その後、1968年に起こったパリ”5月革命”で「贅沢は悪だ」という潮流となり、「エレガントは死んだ」という言葉を残し、自らのメゾンを閉める。

・そして、4年後の1972年に77歳で亡くなる。

______

また、当時のバレンシアガのメゾンとしての考えを象徴する、以下のような記載があります。

“人によって「贅沢」が意味するものは違います。

唯一無二であること、高級であること、自分自身を表現すること。

メゾン バレンシアガのオート クチュールの世界では、「贅沢」とは快適さや実用性を損なうことなく、エレガンスの源、自尊心、美しいスタイルを得ることであり、それを実現するには完璧な素材の選定、裁断、フィッティングが欠かせませんでした。”

というもの。

それまでは、女性の身体は、コルセットで締め付けることが当たり前の時代だったのが、バレンシアガが富裕層の顧客に向けていたものは、「クチュール界の建築家」ととも評されていた通り、締め付けからの解放であり、非常に構築的なものだったそうです。

そのようにクリストバル・バレンシアガが活躍した、今から約100年前〜60年前の時期は、その影響もあり、女性服のフォルムがとても研究されており、最も美しかったと言われる時代であります。

そこから現代に至るまで、テクノロジーの進化や豊かな素材の選択肢が増えることになりました。

しかし、その一方で、クチュール時代のような、手仕事で、高い技術が必要とされる技巧は、徐々に衰退の一途を辿ってしまった。

今のテクノロジーと、バレンシアガに始まったような当時のクチュール技法。

この両者を組み合わせること。

そして、更に、過去の偉人が行なってきたことを学び、それを現代に合わせた形で、一層発展をさせること。

そうすることで、”より美しく、理想と思える洋服”が生まれるのではないか。

それによって現代の女性を支えられ、毎日の活力となれるような洋服をつくることができるのではないか。

このようなことを目指し、杉原氏が日々向き合い、生み出しているのがAEHRRのコレクションである。

Draping Yoke Raglan Sleeve Shirtは、先に記載をした想いでスタートした”AEHRRの出発点”であり、デザイナーの考え、設計が端々に及んでいるものとなります。

具体的に、AEHRRの洋服を見ていく際には、下記の3つがとても重要で、デザイナーの技術が注ぎ込まれている。

・イース(身体から離れた生地のドレープ)

・縫い目の入る位置、角度

・バイアス(斜め45度)に使う地の目

この3つの要素は、それぞれが複雑に作用し合うことで、AEHRRの洋服を成り立たせるものです。

コレクションの全ての洋服に応じて、デザイナー自身が考えるベストな方法で組み合わされています。

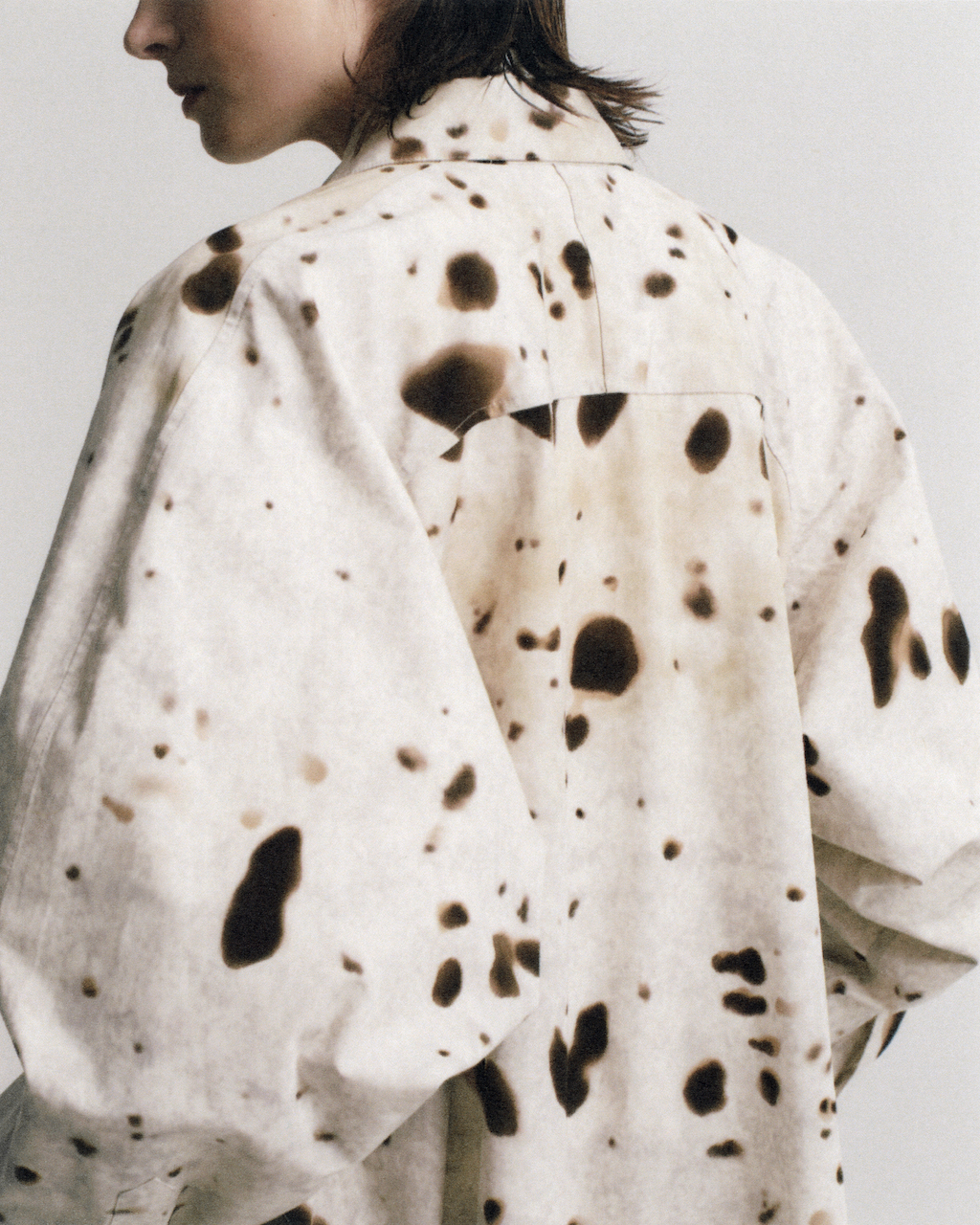

今回ピックアップしているDraping Yoke Raglan Sleeve Shirt。

バックヨークから始まるラグランスリーブが、アームホールで一気にボリュームのある大きな袖に変貌する。

まるで、コートかのようにボリュームのある袖と、自然に流れるような身頃とのコントラスト。

更に、腰に付属する共地のベルトは、前後のどちらかで結び留めることができる仕様です。

それを使うことで、上半身に目を惹くようなメリハリが生まれ、ドラマチックな造形が演出される。

着用してもらっているモデルは、少しサイズが大きいですが、充分にAEHRRのフォルムが出ていますので、先述の”3つの要素”を順番に紹介させて頂きます。

まず、横からの写真をご覧頂くと、3箇所の”イース(身体から離れた生地のドレープ)”の起点となるスタート位置があります。

こちら。

赤い丸で囲っている2箇所が”袖の前側のイース”と”後ろ側のイース”の起点である。

緑の丸で囲った1箇所が”前身頃のイース”の起点。

“袖の前側のイース”は、着用者を前から見たときに、シャープで細い腕に見せるためのもの。

“袖の後ろ側のイース”は、後述するが、袖を後ろ側に向けて”三角形状”に形づくり、横から見た時に、コートのような大きな袖に見せるためのもの。

そして、緑の丸で囲った”前身頃のイース”。

これは、下の6枚の連続写真を見てください。

腕を上げて、徐々に下ろしていく写真です。

緑の丸で囲っていた箇所。

人差し指の位置にある”前身頃のイース”。

これが、腕を下ろすと、少しずつ自然に生まれてくるのが見られたと思います。

そして、そのイースは、ラグランスリーブの切り替えの”縫い代位置の下から”始まるように杉原さんが設定している。

縫い代には、生地が複数枚重なることで、厚みと硬さが出る。

そのため、縫い代の力を借りて、押し出すようにイースのドレープをつくり出しているのである。

また、更にすごいのは、それら”3箇所のイース”が、狙った場所からスタートするように設計しているだけではない。

ここでは、特に、緑の丸で囲っている“前身頃のイース”の行き先について注目ください。

時折、このような”前身頃のイース”については、”抱きのゆとり”と表現される。

ただ、通常、”抱きのゆとり”は、重力に倣って真っ直ぐ裾まで落ちるものである。

しかし、AEHRRでは違う。

“前身頃のイース”は、真っ直ぐ下に落ちるのではなく、脇の下に向かって、斜めのドレープとなり、脇下で消えているのである。

これは、脇下とアームホールの操作で、前身頃につくったイースを脇下に導いて、そこで終着させるということを設計しているもの。

つまり、イースのスタート地点と、終着地点、どちらも狙ってつくっているということである。

また、僕の認識では、抱きのゆとりは出ると、そのまま裾まで膨らむイメージでしたが、

杉原さん曰く、前身頃全体が浮き上がってしまうことになり、かえって身体が平坦に見えてしまうと。

そのため、AEHRRでは、平坦な上半身ではなく、膨らむ箇所と、締まっていく箇所とのメリハリを出すことを大事にしている。

加えて、重力通りに、真っ直ぐ抱きのゆとりが入る洋服は、着る人の体格に依存してしまいやすく、想定と少し違った体つきの方が着用すると、意図した場所にドレープが出なくなる恐れがあるそうです。

そうなると、限定された特定の体形の人でしか、綺麗に着られない洋服となってしまいやすい。

だから、AEHRRでは、着る人の体形に依存しない位置で、イースの”起点”と”終着点”が重力に逆らった斜めのドレープとして描かれているのである。

結果として、ボディラインが露出しないまま、メリハリのあるコントラストと、その造形的なアウトラインが出ることで、女性の身体が一番美しく見えることに繋がる。

ブランドで用意しているS、M、L、XLのサイズ展開で、適正なものを選択頂ければ、設計した通りの”造形美”が必ず演出されるのである。

後ろ側。

赤い丸で囲っていた”後ろ袖側のイース”。

先述の通り、この位置でドレープが生まれることを意図しているもの。

後ろ袖側のイースは、柔らかく生地が浮かび上がり、綺麗にボリュームのある三角形の頂点をつくるために広がっていきます。

この袖のボリュームのある三角形、、、

“黄色い丸で囲った袖の縫い目”で、袖の分量と、造形をきちんとコントロールしているもの。

また、袖の三角形が形成される位置でさえも、もちろん意図しているそうだ。

その袖のフォルムは、杉原さんが”黄金比”と呼ぶ、これまでで導いてきた比率に基づいているものだそう。

その”黄金比”を美しく実現するためにも必要な”黄色い丸で囲った袖の縫い目”である。

しかし、この”袖の縫い目”は、時折他のブランドでも、このような箇所に入っていることを見ることがあるシームだが、そのようなものとは、少し違うそうです。

通常では、前袖と後袖のちょうど中心位置に切り替えを入れることがセオリーであり、そのようなものとは狙いが違う。

Draping Yoke Sleeve Shirtでは、

後身頃のネックポイント付近からシームが現れ、後方から包み込むようにして、袖口に回り込み、袖そのものが自然に前振りになるように設定されているもの。

そうすることで、着用時には、先述の通り、袖の三角形の頂点が狙った位置に綺麗に定まる。

対して、前から見ると、すっきりとしながらも袖が柔らかく”弧”を描き、洋服の全てのパーツが一体で、より美しく見えることに繋がる。

そして、後述するが、”肩位置”にも”バイアス構造”と組み合わされることで、大きな影響をもたらす。

同時進行で様々なことが考えられて設計されている、極めて複雑な構築なのである。

後身頃は、小さなバックヨークが、そのまま大きなアームホールとなる形状。

先述している、赤い丸の箇所。

“袖の前後のイース”である。

Draping Yoke Raglan Shirtは、”肩のヨークがそのまま袖になっている”ということが特徴。

つまり、ヨークは地の目が横であり、袖を下ろすとそのまま肩位置から腕にかけては、地の目が”バイアス”となる。

そのため、肩周りは、自然な伸縮で身体に馴染みやすい構造となる。

“バイアス”となることで、どのような肩の人が着用しても限りなくフィットすることを目指し、更には、”赤丸のイースの起点”が、柔らかく丸く浮き上がることにも繋がる。

更には、バイアスの効果として、袖の三角形の頂点も、生地の自然なハリを利用して、”ツノ”が立ったようにフォルムが形成される。

これがバイアスでなければ、もっと角が立ったようなものとなり、見え方が全く異なるものとなるそうだ。

この”地の目をバイアス”で使い、それによってフォルムの形成を行なうことも、杉原さんの強いオリジナリティが感じられる要素である。

そもそも、生地を”バイアスで使うという技法”は、バレンシアガと同時期〜少し前にかけて活躍していたマドレーヌ・ヴィオネが開発をしたものだそうだ。

生地を斜め45度に使うことにより、少しの緩みと伸縮性が生まれ、当時のボディコンシャスな女性服に利用するためには、画期的な手法だったそうである。

今から100年前に、身体のラインが極端に強調された女性服を纏うために考えられたバイアス。

対して、現代に生きるAEHRRが、身体から離れたところに造形をつくるためのバイアス。

まさに過去に考案されたものを、現代に適した、より美しいものとして発展させているものだと思います。

今回の記事で紹介してきた要素が組み合わせられ、完成することによって、

身頃と袖の”ボリュームの対比”がありながらも、

Aラインに広がる身頃と、三角形のフォルムをした袖のどちらもが”同じ角度”でアウトラインが描かれているのが見られる。

その様子はとても整い、まさに”造形美”を感じられるもの。

先述の通り、

・イース(身体から離れた生地のドレープ)

・縫い目の位置、角度

・バイアス(斜め45度)に使った地の目

この3つの要素。

これらを全て作用させ、女性の身体が一番美しく見えるフォルムで洋服を生み出すAEHRR。

眼に見える縫い目や、ドレープの全ては、杉原氏が意味を持たせて”そこに存在させるもの”である。

そして、それによって形づくられるAEHRRの洋服は、かつてクリストバル・バレンシアガが行なってきた

“快適さや実用性を損なうことなく、エレガンスの源、自尊心、美しいスタイルを得ること”

を現代で実現でき得るものではないかと思います。

現在の洋服の生産から考えると全く主流の方法ではありませんが、それがまさにAEHRRのオリジナリティからなるもの。

そのことがAEHRRの洋服を着る喜びとなり、明日へのエネルギーに繋がる。

その体現が、女性服が最も美しかったと言われるクチュール時代の洋服づくりの継承でもあると思います。

LE BERGER / Herd Limited.

shop talk & communications by Akihiko Fukuda

__________

The English translation is as follows:

What AEHRR Aims to Achieve

As mentioned in previous articles, AEHRR creates collections with the hope of supporting modern women through their clothing.

The original fabrics developed by the brand are also designed with the desire to be companions to the wearer’s busy daily life—materials that feel supportive and comfortable.

Until now, we’ve shared some insights into the fabrics used in AEHRR’s Spring/Summer 2025 collection. Today, I’d like to focus on what is arguably designer Sugihara’s greatest technical strength:

The structure and silhouette of garments shaped through draping.

To do this, I’ll highlight one piece from the collection: the “Draping Yoke Raglan Sleeve Shirt.”

First, as a fundamental point: all of AEHRR’s garment pattern design is carried out by Sugihara himself.

Using a mannequin that replicates the bone structure, curves, and contours of the female body in intricate detail—both upper and lower body—he works with:

- A single sheet of thin muslin fabric

- Pins

- Scissors

He lays the muslin over the body form, pinning and cutting it to follow the curves of the human form.

He then rejoins the pieces with pins, gradually shaping the garment’s prototype.

This method is known as “draping.”

When working this way, Sugihara doesn’t simply conform to the body’s natural shape.

He deliberately places fabric away from the body to create air layers within the garment—prioritizing not only a three-dimensional look, but also sculpting silhouettes that make a woman’s body appear even more beautiful.

A designer who continually engages with the act of shaping garments by observing, considering, and creating original forms through the technique of draping.

When I first saw this process myself, I didn’t feel like I was witnessing the making of clothing—but rather the creation of a sculptural, three-dimensional art object. It clearly differed from “ordinary clothes”; it embodied a sense of sculptural beauty.

This process isn’t something any designer or pattern maker can easily master. It is a technique that Mr. Sugihara has acquired over more than ten years of dedicated practice.

To my knowledge, there are only a handful of pattern makers in Japan who actively promote and teach draping. Those who do are not only still active in the industry but also contribute to the education and training of future pattern makers.

That’s how complex and, in some ways, specialized this method has become in the modern era.

Moreover, Sugihara doesn’t stop at simply executing standard draping techniques. As mentioned earlier, he intentionally introduces air layers between the body and the fabric to create sculptural silhouettes that make the female body appear even more beautiful. He constantly challenges textbook methods—repeating cycles of adaptation and innovation.

As a result, AEHRR garments exhibit forms and construction rarely seen in contemporary fashion, sometimes even requiring the development of new sewing methods to realize the envisioned structure.

Sugihara refers to himself not just as a designer, but as a form-maker. At the same time, he has a clear vision for what he strives to achieve.

A key influence for this philosophy is the legacy of Cristóbal Balenciaga, often called “the architect of haute couture.”

According to historical records, Balenciaga was capable of handling every step of the garment-making process himself. Chanel famously called him “the only true couturier,” and Hubert de Givenchy considered Balenciaga his mentor.

Here’s a brief timeline of Cristóbal Balenciaga’s life:

__________

- Born in Spain in 1895

- Opened an haute couture maison in Spain in 1917

- Due to the outbreak of the Spanish Civil War in 1936, he closed his Spanish atelier and opened a new maison in Paris in 1937

- Amid the 1968 Paris May Revolution and its anti-luxury sentiment, he declared, “Elegance is dead,” and closed his maison

- Passed away in 1972 at the age of 77

__________

One quote that reflects the Balenciaga maison’s values is this:

“Luxury means different things to different people—uniqueness, high quality, self-expression. In the world of Balenciaga Haute Couture, ‘luxury’ was about attaining elegance, self-respect, and a beautiful silhouette without sacrificing comfort or practicality. That required flawless material selection, cutting, and fitting.”

In a time when corsets were still the norm, Balenciaga—true to his title as “the architect of couture”—offered freedom of movement through highly structured, sculptural clothing for the elite.

The era in which he thrived—roughly 100 to 60 years ago—is considered the golden age of women’s garment design, when fashion was thoroughly researched and at its most refined.

Since then, technology has advanced and fabric choices have multiplied. Yet, the handcraft techniques and extraordinary skills once essential to couture have gradually faded from common practice.

Combining today’s advanced technology with the couture techniques pioneered by designers like Balenciaga—

Learning from the masters of the past and evolving their work to fit the present—

Sugihara believes that doing so can give rise to garments that are more beautiful and closer to an ideal.

That such clothing could uplift and support modern women—offering strength and energy in their everyday lives.

This is the spirit that drives Sugihara, and it is the foundation from which each AEHRR collection is born.

The Draping Yoke Raglan Sleeve Shirt represents the starting point of AEHRR—born from the intentions and ideals previously described. It embodies the designer’s philosophy and precision in every detail of its construction.

When examining AEHRR garments more closely, there are three essential elements in which the designer’s expertise is deeply embedded:

- Ease: The intentional volume and distance between the garment and the body, allowing for a graceful drape

- Seam placement and angle: The exact positioning and slant of each seam is carefully considered

- Use of fabric on the bias: Strategically cutting the fabric at a 45-degree angle for optimal drape, flexibility, and form

These three factors intricately interact with one another, forming the unique silhouette and structure that defines AEHRR’s clothing.

For every piece in the collection, these elements are thoughtfully combined in the way the designer deems most suitable—an approach that reflects both artistic intent and technical mastery.

The featured Draping Yoke Raglan Sleeve Shirt:

The raglan sleeves that begin at the back yoke dramatically transform into voluminous, oversized sleeves at the armholes.

The contrast between these coat-like sleeves and the naturally flowing body creates a striking silhouette.

Additionally, the self-fabric belt attached at the waist can be tied either at the front or the back.

By using the belt, the upper body gains a visually compelling definition, resulting in a dramatic sculptural form.

The model wearing the piece is slightly oversized for it, but the AEHRR silhouette still clearly comes through.

Let me now walk you through the previously mentioned “three key elements” one by one.

First, if you look at the side view photo, you’ll see three starting points for the “ease”—the draped fabric that intentionally leaves space from the body.

The two red circles indicate the starting points for the front sleeve ease and the back sleeve ease.

The green circle marks the starting point for the front bodice ease.

The front sleeve ease is designed to make the arm appear slim and sharp when viewed from the front.

The back sleeve ease, which I’ll explain more in detail later, shapes the sleeve into a triangular silhouette extending backward—so when viewed from the side, it appears as a voluminous, coat-like sleeve.

Now, turning to the front bodice ease (green circle):

Please refer to the following six sequential photos, where the model raises and gradually lowers her arm.

The point circled in green—aligned with the tip of the index finger—is where the front bodice ease emerges.

You can see how, as the arm lowers, the drape begins to appear naturally.

Designer Sugihara has deliberately placed the starting point of this ease just below the seam allowance of the raglan sleeve join.

The seam allowance, where multiple fabric layers overlap, has inherent thickness and stiffness.

This structural feature is used to “push out” the ease from the inside, creating a natural drape.

But what’s more impressive is that Sugihara doesn’t only determine where the ease starts—he also precisely defines where it ends.

Pay special attention to the flow of the front bodice ease (green circle).

This kind of ease is sometimes referred to as daki no yutori—the space for body movement in the chest area.

However, daki no yutori usually falls straight down to the hem, following gravity.

But AEHRR takes a different approach:

The front bodice ease does not fall straight down, but instead drapes diagonally toward the underarm, where it tapers and disappears.

This is a deliberate design, where the ease created at the front is guided toward the underarm and intentionally terminates there.

In other words, both the starting point and endpoint of the ease are precisely engineered.

In my understanding, daki no yutori usually bulges straight down, making the whole front float and flattening the appearance of the upper body.

But according to Sugihara, this effect makes the figure look too flat and undesirably uniform.

AEHRR, instead, values contrast—between parts that expand and parts that taper—over a uniformly flat upper body.

Moreover, garments where the ease falls straight down with gravity tend to depend heavily on the wearer’s body shape.

If someone with a slightly different build from the intended model wears it, the drape may not fall where it should.

That leads to a garment that only looks good on a limited range of body types.

So AEHRR designs its garments with ease lines that flow diagonally—against gravity—with precisely defined starting and ending points, independent of the wearer’s shape.

As a result, the silhouette can exhibit contrast and sculptural lines without clinging to the body, allowing the female form to appear most beautiful.

With AEHRR’s size range of S, M, L, and XL, choosing the correct size ensures that the intended sculptural beauty will be fully realized.

Back view.

The red circle indicates the “ease on the back sleeve side.”

As mentioned earlier, this is intentionally designed to create a drape in that area.

The ease on the back sleeve side allows the fabric to gently lift, spreading out to form a beautiful, voluminous triangular peak.

That triangular shape in the sleeve…

It’s precisely controlled through the “sleeve seam” circled in yellow, which manages both the volume and the form of the sleeve.

Even the exact position where this triangular shape is formed is, of course, intentional.

The sleeve form is based on a proportion that designer Sugihara refers to as the “golden ratio,” a balance he has developed through years of work.

The sleeve seam marked with the yellow circle is essential to beautifully realize that “golden ratio.”

Now, seams like this can occasionally be seen in other brands as well—but Sugihara explains that this one is fundamentally different.

In standard practice, a sleeve is often split symmetrically down the center between the front and back sleeve panels.

However, the intention here is not symmetry.

In the Draping Yoke Sleeve Shirt, the seam begins near the neckline on the back body, wraps around from behind to envelop the arm, and continues down to the cuff—naturally encouraging the sleeve to angle forward.

As a result, the triangular peak of the sleeve settles exactly where it was intended when worn.

From the front, the sleeve appears clean and refined while softly curving into an arc, creating the impression that all parts of the garment are unified into one harmonious silhouette.

As will be mentioned later, this sleeve construction also has a significant impact when paired with the bias-cut shoulder design.

It is an extremely complex structure, carefully considered from multiple angles all at once.

The back body features a small yoke that naturally transitions into a large armhole—this is the area previously marked with the red circle.

These are the “front and back sleeve eases.”

A defining feature of the Draping Yoke Raglan Shirt is that the shoulder yoke directly becomes the sleeve.

In other words, while the yoke is cut on the cross grain (horizontal), once the sleeve extends from the shoulder, the grain transitions into a bias angle along the arm.

This bias placement around the shoulder allows for natural stretch and flexibility, enabling the garment to conform to the body with ease.

The use of bias here also enhances the formation of the “ease starting point” marked by the red circle, allowing it to softly and smoothly lift away from the body in a rounded shape.

Furthermore, the bias effect supports the structural formation of the triangular sleeve peak—by utilizing the fabric’s natural tension, it creates a form that subtly lifts like a sculptural “horn.”

Without this bias, the angle would be much more rigid and sharp, resulting in an entirely different visual outcome.

This use of bias grain to shape a form is one of Sugihara’s most distinct expressions of originality.

In fact, the very technique of cutting fabric on the bias was developed by Madeleine Vionnet, a pioneering couturière who rose to prominence slightly before and around the same time as Balenciaga.

By cutting fabric at a 45-degree angle, Vionnet introduced a slight give and stretch into garments—an innovative technique at the time, particularly suited to body-conscious women’s clothing.

That was nearly a century ago, in a time when garments were designed to hug and emphasize the body’s natural lines.

In contrast, AEHRR uses bias today to shape forms that intentionally float away from the body.

It’s a clear example of how a technique once developed for one purpose has been reimagined in a contemporary context—elevated into something even more graceful and deeply relevant.

By combining the elements introduced throughout this article, the garment comes to life—achieving a harmony in which both the voluminous body and the triangular-shaped sleeves extend in an identical angle, despite their contrasting dimensions.

This creates a beautifully balanced visual, where one can truly feel the presence of sculptural elegance.

As noted earlier, AEHRR’s garments are formed by fully utilizing three core elements:

- Ease (draping that lifts fabric away from the body)

- Seam placement and angle

- Grain used on the bias (diagonal 45° orientation)

Each of these elements is meticulously orchestrated to construct silhouettes that allow a woman’s form to appear at its most beautiful.

Every visible seam, every fold of drape—these are all intentional presences imbued with meaning by designer Sugihara.

The result: AEHRR’s clothing embodies what Cristóbal Balenciaga once described as:

“The achievement of elegance, dignity, and beautiful style—without sacrificing comfort or practicality.”

While AEHRR’s methods may diverge from today’s mainstream fashion production, it is precisely this deviation that defines the brand’s originality.

That originality becomes the joy of wearing AEHRR—a source of energy for tomorrow.

And ultimately, it is also the continuation of a couture tradition—the craftsmanship of an era when women’s clothing was said to be at its most beautiful.